Buen número de

españoles tras la guerra civil lograron refugiarse en Oran y con

posterioridad en la ciudad internacional de Tánger, Casablanca o

Rabat. El último libro del historiador Morro Casas sobre los campos de

concentración franceses en el norte de África contribuye a arrojar luz

sobre el aún poco conocido exilio republicano

Francisco Sánchez Montoya - Red Marruecos | Ceuta 04 de Diciembre de 2015

La primera

publicación de Jose Luis Morro, dentro de esta colección se centró en el

Campo de Vernet d’Àriège, sobre la tragedia vivida al final de la

Guerra Civil por miles de españoles que atravesaron la frontera hacia

Francia; su hacinamiento en playas y campos de concentración, el trato

vejatorio que recibieron por parte del gobierno francés, la huida a

países de acogida de algunos, la participación de otros en la II Guerra

Mundial, la muerte de muchos de forma despiadada. De este libro ya se

han realizado dos ediciones y en este momento se encuentra agotado. El

segundo libro, trata sobre el Campo de Gurs, también agotado en estos

momentos. Campos africanos. El exilio republicano en el norte de África,

hace mención a la salida de Max Aub del campo argelino de Djelfa y, su

posterior embarque en el puerto de Casablanca, el 10 de septiembre de

1942 en el vapor portugués Serpa Pinto rumbo a México, meses antes de

que se cerrase definitivamente el campo de concentración de Djelfa.

No obstante, Jose Luis Morro desarrolla la historia centrándose en el barco inglés Stanbrook,

que partió desde el puerto de Alicante hacia Orán. De hecho, en el

anexo reproduce una relación nominal de los pasajeros embarcados,

recopilada por el profesor Juan Bautista Vilar, en el que aparecen 2.620

pasajeros. El barco que hace 75 años sacó de España a miles de

refugiados. El puerto de Alicante fue escenario de la tragedia que se

vivió, cuando miles de republicanos llegaron desde todo el país con la

esperanza de escapar de la represión. Se encontraron sólo con este navío

mercante que sólo pudo salvar a unos cuantos miles, en los últimos días

de la guerra. El barco, con una capacidad para 800 personas, llegó a

cargar a casi 3.000 refugiados rumbo a Orán, al frente del buque estaba

el capitán Dickson.

Campos africanos. El exilio republicano en el norte de África, hace mención a la salida de Max Aub del campo argelino de Djelfa y, su posterior embarque en el puerto de Casablanca, el 10 de septiembre de 1942 en el vapor portugués Serpa Pinto rumbo a México, meses antes de que se cerrase definitivamente el campo de concentración de Djelfa

Este puerto al final de la contienda,

fue una tabla de salvación para cientos de republicanos, ya que caídos

los puertos de Cataluña, el de Alicante era el único que quedaba libre,

allí se reunieron unas 20.000 personas huyendo, entre las que había

familias, cargos públicos, campesinos, maestros, militares en derrota, a

quienes les habían prometido que habría barcos que les sacarían de

España. El destino de este éxodo fue Orán y su región: la Argelia

occidental limítrofe con Marruecos. Las cifras que recoge el historiador

Juan B. Vilar son las siguientes: 8.000 asilados en Argelia, a los que

se suman 4.000 en Túnez y 1.000 aproximadamente en Marruecos. Las

mujeres y los niños eran conducidos a centros de albergue mientras que

la gran masa de excombatientes y los varones en edad militar fueron

internados en campos de trabajo, de los que destacamos los argelinos de

Morand y Suzzoni, el oranés de Rélizane. Se crearon también campos de

castigo como el de Merijda y Djelfa.

De Orán a la fosa común de Ceuta

Miles de españoles se encontraban el 28

de marzo de 1939 en el puerto de Alicante, entre ellos tres jóvenes,

Antonio Reinares Metola, José Congost Plá y Ramón Valls Figuerola, ellos

aguardaban un barco que les permitiese abandonar España, camino del

exilio lo que realizaron en el buque Stanbrook, zarpando hacia

Orán (Argelia). Cinco años después estos tres alicantinos fueron

fusilados ante los muros de la fortaleza del Monte Hacho y enterrados en

la fosa común, a los pocos años sus cuerpos fueron trasladados a un

nicho.

Pudieron abandonar Argelia, tras muchas

penurias, y establecerse en el Marruecos francés, concretamente en

Casablanca, donde organizan una resistencia al régimen, con la creación

de la denominada Unión Nacional Antifascista (U.N.A.). Estudian la

posibilidad de establecerse en Tánger, como cabeza de lanzadera. El 10

de agosto de 1941 se desplaza a la ciudad internacional José Congost.

Realizó el viaje en ferrocarril, escondido en un cajón y protegido por

el jefe de estación. Comienzan a recibir desde Casablanca el boletín

Reconquista de España, que lo adaptarían con el nombre de Liberación de

España, escrito a máquina, y lo reparten por la ciudad.

Como el trabajo de captación va en

aumento, el recién llegado José Congost requiere nuevamente de

Casablanca el envío de otro delegado más y a los pocos meses llegó por

el mismo conducto Antonio Réinales Metola, este tiene en sus planes

inmediatos el trabajo de reorganizar las Juventudes Socialistas

Unificadas. Al cabo de algunos meses formó un comité, integrado por

Amalia Guerrero, Sebastián Mesa, León Azulay, Jacob Cuby y Rubén Bengio.

Pudieron abandonar Argelia, tras muchas penurias, y establecerse en el Marruecos francés, concretamente en Casablanca, donde organizan una resistencia al régimen, con la creación de la denominada Unión Nacional Antifascista. Estudian la posibilidad de establecerse en Tánger, como cabeza de lanzadera

En septiembre de 1941 se envían dos

nuevos dirigentes desde Casablanca, Adelo Aguado Hidalgo y Ramón Valls

Figuerola; éstos asumen mayores y más amplias atribuciones y, sobre

todo, el propósito de abrirse camino hacia Ceuta, entrevistándose con

Demetrio Valentín, quien sirve de enlace para hablar con Pedro

Rodríguez, dirigente socialista, quien hacía pocos meses había salido

del Hacho. También asistieron el secretario político del PSOE Juan

Traverso, y los cenetistas Agustín Álvarez y López Infante.

Debido a los nuevos proyectos deciden

que el dirigente recién llegado desde Casablanca, Adelo Aguado, viaje a

Madrid para mantener algunas reuniones y obtener más información. Pero

fue detenido y llevado a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta

del Sol, y tras duros interrogatorios se le acusó de “atentar contra la

seguridad del Estado y fomentar la organización de partidos políticos”.

Tras un consejo de guerra sumarísimo, fue ejecutado a garrote vil el 28

de mayo de 1942 en Madrid. La detención de Adelo Aguado origina que

las autoridades franquistas comiencen a encarcelar a los demás miembros

que se encontraban en Ceuta y Tánger. En total son noventa y un

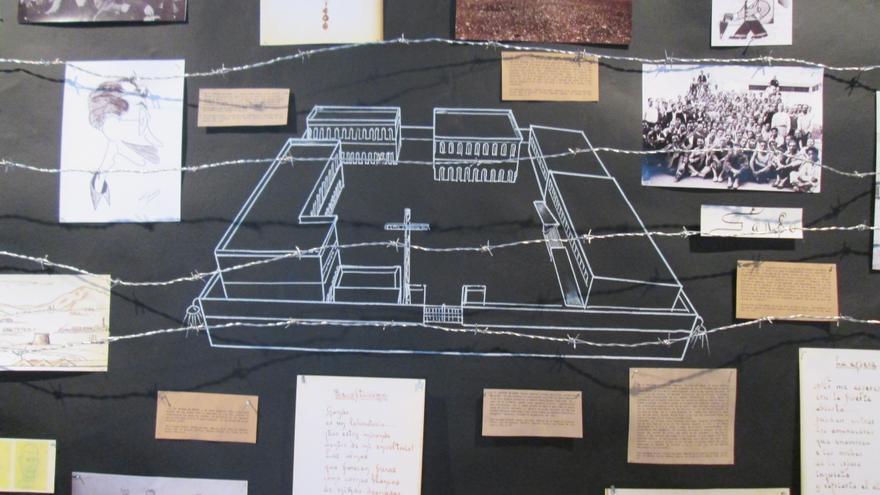

detenidos. Todos son enviados a Ceuta, los hombres a la fortaleza del

Hacho y las mujeres a la prisión del Sarchal. Se celebró el consejo en

el cuartel de Sanidad, habilitándose una gran sala especial, comenzando

el 9 de marzo de 1944. Después de siete días de vistas y declaraciones

se aprobaron las múltiples condenas, destacando las penas de muerte a

los alicantinos, José Congost Plá, Antonio Reinares Metola y Ramón

Valls Figuerola, acusándoles de un delito contra la seguridad del

Estado.

El 18 de agosto de 1944, a la siete de

la mañana, fueron fusilados los tres jóvenes alicantinos. Un camión

militar transportó sus cuerpos al cementerio, siendo enterrados en la

fosa común. Pero, cinco años después, el 15 de noviembre de 1949, José

Guerrero Garrido abonó el traslado de los restos de estos tres

republicanos desde a un nicho. Como detalle significativo, en la lapida

donde se tallaron sus nombres, se dibujó en grande y justo encima una

gran estrella de cinco puntas, símbolo de las Juventudes Socialistas

Unificadas, que todavía continúa en el cementerio de Ceuta. En torno al

exilio español en el Magreb existe un gran desconocimiento, a pesar de

los años transcurridos, esa aventura humana que vivió una parte del

exilio español en el norte de África: cárceles, campos de concentración,

compañías de trabajos forzados y represión. Cuando llegaron frente a

Orán, el puerto de la costa argelina, empezó un verdadero calvario. La

aventura de esta España peregrina no terminó oficialmente hasta que

iniciada la transición democrática en España, la nueva Constitución,

refrendada por una inmensa mayoría de españoles, puso fin a la realidad y

la dialéctica de las dos Españas, iniciándose un periodo de

reconciliación y de consenso democrático. La información sobre el exilio

republicano, ha sido notoriamente insuficiente en los medios de

comunicación de masas, de modo que la mayoría de la población,

especialmente los jóvenes, lo desconocen.

En torno al exilio español en el Magreb existe un gran desconocimiento, a pesar de los años transcurridos, esa aventura humana que vivió una parte del exilio español en el norte de África: cárceles, campos de concentración, compañías de trabajos forzados y represión. Cuando llegaron frente a Orán, el puerto de la costa argelina, empezó un verdadero calvario

El historiador José Luis Morro

En las décadas de los años ochenta este

prestigioso historiador estuvo en nuestra ciudad de Ceuta realizando el

servicio militar. Y desde entonces guarda con gran cariño aquella Ceuta

que lo acogió. Son numerosas sus conferencias y estudios sobre el

todavía desconocido exilio en el norte de África. La pasada semana

intervino en el Ateneo de Madrid, dentro del marco del 75º aniversario

del Exilio Republicano, Organizada por la Asociación de Descendientes

del Exilio español. Contando con Ludivina García, Bechir Yazidi,

profesor de la Universidad de Manoubade, Túnez, y especialista en el

exilio en el Norte de África. Victoria Fernández Díaz, investigadora, y

autora del libro: El Exilio de los marinos de la República, hija de

refugiado en el Norte de África. También son de destacar su trabajo

sobre Max Aub, en Guerra Civil, exilio y literatura; Anna Seghers y Max

Aub: dos destinos unidos por Gilberto Bosques; El exilio cultural de la

guerra civil (1936-1939). Max Aub, ¿un exilio diferente?; El exilio

literario español de 1939; Literatura y cultura del exilio español de

1939 en Francia, entre otros. Y sus últimos libros, Campo de Vernet

d’Àriège, Campo de Gurs y este último Campos africanos. El exilio

republicano en el norte de África.